मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत॥

हे कुन्तीपुत्र, इंद्रियों और विषयों का संस्पर्श ही शीत-उष्ण और सुख-दुख देने वाला है। वे आते हैं और फिर चले जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, वे अनित्य हैं। अतः हे अर्जुन, तुम तितिक्षा दर्शाओ।

~ श्लोक १४, अध्याय २, श्रीमद्भगवद्गीता

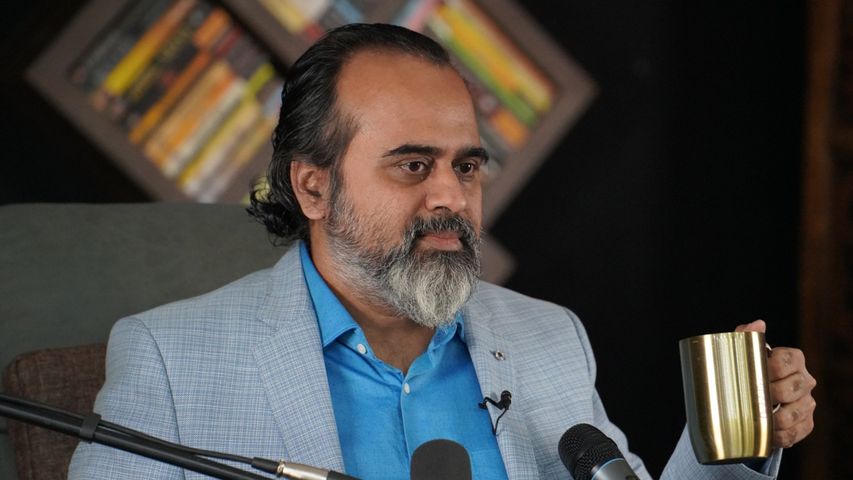

आचार्य प्रशांत: तितिक्षा माने? सुख-दुख, समस्त आवागमन को अकम्पित रह करके सहना। क्या कह रहे हैं अर्जुन से? ये जो कुछ भी है, जो प्रतीत तो होता है, अनुभव तो होता है पर यथार्थ नहीं है क्योंकि नित्य नहीं है, क्योंकि उसे बदल जाना है, क्योंकि आकर चले जाना है, क्योंकि जाकर पुनः वापस आना है; उसके साथ बहना नहीं है, उसे सहना है।

बहो नहीं, सहो।

बात दूर तक जाती है देखिए, अनित्य कह दिया तो आगे जाकर ये भी कह सकते थे कि मिथ्या है क्योंकि जो अनित्य है वो वास्तव में है ही नहीं। लेकिन अर्जुन को तो प्रतीत हो रहा है न। अर्जुन आत्मस्थ नहीं, तो किसी पंडित मात्र की तरह कृष्ण यहाँ नहीं कह देते हैं कि समस्त भावनाएँ, विचार, सुख-दुख और अनुभव अनित्य हैं, असत्य हैं। इनको बस जान लो मिथ्या और तुम मुक्त हो। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि कृष्ण यथार्थ के धरातल पर काम कर रहे हैं।

उनके सामने कोई मुमुक्षु शिष्य नहीं बल्कि एक मोहित योद्धा खड़ा हुआ है। तो कृष्ण नहीं कहते कि भावनाओं, विचारों, उद्वेगों आदि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो कहते हैं, ‘तुम्हारे लिए तो है अर्जुन और तुम यही कर सकते हो कि उनको सहो। तब तक सहते रहो जब तक सहने की आवश्यकता बची हुई है।’ एक बिंदु ऐसा आता है जिसके पश्चात सहना ही नहीं पड़ता क्योंकि असत् का अनुभव होना ही समाप्त हो जाता है। जब पीड़ा ही नहीं रहेगी तो सहोगे किसको?

लेकिन अभी तो पीड़ा है। अभी अर्जुन को सिर्फ़ इतना कह देने से कि झूठ है जीव का अस्तित्व ही, आत्मा ही एकमात्र सत्य है, बात बनेगी नहीं। न सिर्फ़ बात नहीं बनेगी बल्कि थोड़ी विचित्र हो जाएगी।

‘यदि आत्मा मात्र का अस्तित्व है तो आप मुझे किसे मारने को कह रहे हैं? और मारूँ क्यों? यदि आत्मा मात्र का अस्तित्व है तो मैं कुछ भी क्यों करूँ? कोई कुछ भी क्यों करे? यदि आत्मा मात्र सत्य है तो कौन प्रवचन दे रहा है अभी और किसको?’ तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो जाएँगे। तो इसलिए जो बात कृष्ण कह रहे हैं वो बहुत व्यावहारिक, बहुत उपयोगी, बहुत सार्थक है।

कृष्ण कह रहे हैं, ’तुम्हारे लिए तो अभी अनित्य का अस्तित्व है ही। लेकिन मैं साथ ही ये भी बता रहा हूँ कि जिसको तुम इतना महत्व, इतना वज़न, इतना मूल्य दे रहे हो, वो है अनित्य। दोनों बातें मैं एकसाथ कह रहा हूँ।’

तुम्हारे लिए अनित्य नहीं है, तुम्हारे लिए अनित्य होना चाहिए लेकिन। क्योंकि अनित्य नहीं होगा तो तुम उसी तरह ऊहापोह और बेचैनी में पड़े रहोगे जैसे अभी हो। तो भ्रम है ये सब कुछ लेकिन इसको काटने का रास्ता भी भ्रम के बीचोंबीच जाता है। अहंकार हो अभी तुम अर्जुन, आत्मा नहीं हो। इसीलिए तुम्हें धर्म का पालन करना चाहिए।

धर्म क्या?

जो अहम् को आत्मा की ओर ले जाए, वो धर्म है। यही धर्म की परिभाषा है।

इसका मतलब है कि आत्मा के सन्दर्भ में धर्म का कोई अर्थ होता ही नहीं। आत्मा को धर्म नहीं चाहिए, धर्म अहम् को चाहिए। धर्म अहम् को चाहिए ताकि वो आत्मा की ओर बढ़ सके क्योंकि आत्मा की ओर बढ़ने में ही उसकी भलाई है। क्योंकि अहम् क्या है, जैसे जलता हुआ एक पिंड, जैसे लगातार रोता हुआ मन, जैसे तपता हुआ शरीर। उसे शान्ति चाहिए, उसे शीतलता चाहिए। वो झूठ भले ही है पर अपनी दृष्टि में तो वो सबसे बड़ा सत्य है।

सत्य की दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से अहम् नहीं है पर अहम् के लिए तो अहम् ही है। तो धर्म का सारा क्षेत्र, गीता का सारा प्रवचन अहम् को ही सम्बोधित किया गया है। और अहम् से कहा जा रहा है — तुम वो करो जो तुम्हें आत्मा की ओर ले जाएगा। मोह और तमाम तरह के अन्य प्राकृतिक गुण-दोष तुमको तुममें ही फँसाये रहेंगे। तुम्हें अगर स्वयं से बाहर आना है तो अपने विपरीत जाकर ही अपनेआप से बाहर आ पाओगे। तुम वो मत करो जो तुम्हें अभी रुचिकर लगता हो, प्रिय लगता हो। तुम वो करो जो उचित है। और उचित अभी ये है कि अहम् की उस दिशा को बाधित किया जाए जो आत्माविरुद्ध जाना चाहती है। अहम् की उस दिशा का क्या नाम है? अहम् की उस दिशा का नाम है कुरुदल, कौरवसेना।

तर्क पूरा समझ में आ रहा है?

अहम् हो तुम, अर्जुन, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि आत्मा की ओर बढ़ो। हर जीव जो अपनेआप को अहम् समझता है उसकी भी भलाई इसी में है कि आत्मा की ओर बढ़े। लेकिन आत्मा की ओर बढ़ने, सच्चाई की ओर बढ़ने से रोकने वाली शक्ति जगत में मौजूद है और इस समय तुम्हारे सामने उस शक्ति का नाम है कौरवसेना। इसलिए तुम्हें लड़ना होगा कौरवसेना से, अन्यथा कोई कारण नहीं था।

यदि जीवनमुक्त होते अर्जुन, और जीवनमुक्तों का ही समाज होता, कौरवों से फिर किसी को कोई ख़तरा नहीं होता; फिर महाभारत के युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी युद्ध की आवश्यकता है, अभी एक विशेष कारण है कि स्वयं कृष्ण इस युद्ध में सम्मिलित हैं।

अभी स्थिति ये है कि अहम् दोराहे पर खड़ा है, जहाँ से एक रास्ता धर्म का है जो उसे आत्मा की ओर ले जाएगा और दूसरी दिशा अधर्म की है, कौरवों की है, जो उसे और ज़्यादा लालच की ओर, कुटिलता की ओर, हिंसा की ओर, विनाश की ओर ले जाएगी। इस बिन्दु पर सभी खड़े हुए हैं — अर्जुन भी खड़े हैं, हस्तिनापुर की समस्त प्रजा खड़ी है और इतने सारे जो भारतभर के राजा-योद्धा एकत्रित हैं, वो सब भी वहाँ खड़े हैं। इन सबके हित में यही है कि कौरव हारें, स्वयं कौरवों के हित में भी यही है कि वे हारें। इसलिए ये युद्ध आवश्यक है।

ये युद्ध इसलिए नहीं लड़ा जा रहा कि एक ओर अहम् है और एक ओर आत्मा है। नहीं। अहम् की ही अहम् से लड़ाई है। हाँ, अहम् का एक पक्ष आत्मामुखी है, अहम् का दूसरा पक्ष आत्मा से विमुख है, आत्मा की ओर पीठ करे हुए है।

तो कृष्ण यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि किसको जीतना चाहिए और इसलिए अर्जुन को बार-बार प्रेरित करते हैं कि उठो, युद्ध करो। जितनी भी मानवीय दुर्बलताएँ होती हैं, वो इस वक़्त आकर तुमको कचोटेंगी, तुम उनको सहो।

और यही अन्तर होता है अहम् की दो दिशाओं में। एक अहम् होता है जो बह जाता है जब प्रकृति उसको लुभाती है या डराती है या भरमाती है। लोभ, भय, भ्रम, इनमें बह जाता है एक प्रकार का अहम्। और एक दूसरा अहम् होता है जो कहता है कि जो भी मुझ पर अनुभवों के आघात हो रहे हैं, उससे कहीं आवश्यक है मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म। कभी-कभी वो उसको अपना प्रेम भी कह देता है।

चोट तो लग ही रही है, प्रकृति माँ है मेरी, वो मेरी रग-रग से परिचित है, वो भली-भाँति जानती है कि मैं किन-किन जगहों पर दुर्बल हूँ। एक माँ को अपनी सन्तान के बारे में क्या कुछ नहीं पता होता! आपके बारे में प्रकृति को सब कुछ पता है। वो ठीक वहीं पर चोट करेगी जहाँ आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो प्रकृति जब चोट कर रही है तो लग तो रही है मुझे, पीड़ा उठ रही है, पर अभी मैं इस पीड़ा को अपने ऊपर छाने की अनुमति नहीं दे सकता, कुछ और है जो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हम कह रहे हैं दूसरे प्रकार का अहम् है। ये सह लेता है क्योंकि इसे प्रेम है। या कह सकते हैं कि ये सह लेता है क्योंकि इसकी दृष्टि में सत्य का मूल्य सुविधा से कहीं ज़्यादा है।

प्रत्येक जीव को छूट है कि वो इन दोनों में से किसी को चुन ले — सहने को या बहने को। कौरवों ने तो चुनाव कर लिया है और वो दृढ़ हैं अपने चुनाव पर। अर्जुन थोड़े से विशेष हैं क्योंकि वो अभी चुनने की प्रक्रिया के मध्य में हैं, दोराहे पर खड़े हुए हैं, वो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं।

वास्तव में जब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो समझने वाले समझेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कौरवों की तरफ़ जाना है। क्योंकि कौरव कौन? जो वृत्ति के बहाव में बह गया। और यही तो अर्जुन करने पर उतारू हैं कि मुझे भी वृत्ति के बहाव में बह जाना है। ऊपर-ऊपर से देखने वालों को लगेगा कि अर्जुन रथ से उतरे और जंगल की ओर पलायन कर गये, संन्यस्त हो गये, बोले, ‘युद्ध नहीं करूँगा’। पर जानने वाले जानेंगे कि अगर अर्जुन युद्ध छोड़कर चले गये होते तो वो वास्तव में कौरवों में सम्मिलित हो गये होते।

कौरवों की परिभाषा ये नहीं है कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं या जिनमें आपस में रक्त सम्बन्ध है। एक प्रकार के मन का नाम है कौरव। और वो जो मन है वो धृतराष्ट्र के भाइयों में भी पाया जाता है और युधिष्ठिर के भाइयों में भी। उसी मन का प्रदर्शन अभी हम अर्जुन में देख रहे हैं।

कृष्ण चेता रहे हैं। बोल रहे हैं, ‘मैं भली-भाँति समझता हूँ तुम्हारी सब मानवीय दुर्बलताओं को, मुझे मालूम है अभी तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा होगा। ब्रह्म होकर नहीं बोल रहा, मनुष्य होकर बोल रहा हूँ। उस मनुष्य को भले ही तुम अवतार का नाम दे लो लेकिन अवतार होता तो मानवीय ही है न। सत्य होकर नहीं बोल रहा, अर्जुन, अभी तुमसे मैं जीव होकर बोल रहा हूँ। जीव होकर बोल रहा हूँ इसीलिए जीव की पीड़ा समझता हूँ। मुझे मालूम है अभी तुम्हारे हृदय में कैसी वेदना उठी है। इतना ही कह सकता हूँ, सह लो, उसी में कल्याण है।’

‘सह लो।’ यही गीता का सन्देश है समस्त विश्व के लिए।

सही काम में जो पीड़ा मिले अगर उसे प्रेम का उपहार मान कर सीने से नहीं लगा सकते, अगर उसे देवता का प्रसाद मानकर माथे से नहीं लगा सकते, तो उसे दवाई का कड़वा घूँट ही मानकर बस सह लो।

बहुत अच्छा होता कि उसे प्रेम का उपहार मानते, सहना नहीं पड़ता, बात आनन्द की होती। बहुत अच्छा होता अगर उसे देवत्व का प्रसाद मानते, सहना नहीं पड़ता, बात समर्पण की होती। पर हम ऐसे हैं नहीं कि हममें बहुत प्रेम हो या समर्पण हो या ज्ञान भी हो।

जब प्रेम भी आधा-अधूरा हो, भक्ति और समर्पण भी आधे-अधूरे हों, ज्ञान अभी बहुत ज़्यादा न हो, तब के लिए सीख यही है — सहते चलो, सहते चलो। पीड़ा उठेगी, पर वो पीड़ा इसलिए नहीं उठ रही है कि तुमको जो चीज़ मिल रही है जिसे तुम सह रहे हो, वो चीज़ अपनेआप में तुम्हारे लिए घातक है, तुम्हें पीड़ा इसलिए उठ रही है क्योंकि तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि सही चीज़ भी तुम्हें पीड़ित कर जा रही है।

बाहर का मौसम बड़ा सुन्दर है अभी। क्या हवा बह रही है! सबकुछ सुखद। और एक बीमार आदमी है, उससे कहा जा रहा है, ’आओ थोड़ा सा टहल लो, वो टहलना तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा है।’ और बीमार आदमी निकला है सड़क पर और चार कदम चलना और हवा के मन्द, शीतल झोंके भी झेलना उसे भारी पड़ रहा है। उसकी टाँगों में दर्द शुरू हो गया। ज़रा सी हवा लगी, उसका बुख़ार चढ़ने लगा। लेकिन उसके साथ कोई शुभचिन्तक है, वो उससे कह रहा है, ‘सह लो। चलो, थोड़ा और चलो। बिस्तर पर ही पड़े रहोगे तो तुम्हारी बीमारी कभी हटेगी नहीं। थोड़ा-थोड़ा चलना शुरू करो। सहो!’

अब क्यों कहा जा रहा है, ‘सहो’? इसलिए कि हवा बहुत बुरी है, और पृथ्वी ने तुम्हारे ख़िलाफ़ षड्यंत्र करा है जिसे तुम्हें सहना पड़ेगा? चार कदम तुम चल नहीं पा रहे, पृथ्वी ने ज़रूर तुम्हारे लिए बड़ी चढ़ाई खड़ी कर दी है। जैसे ही तुम्हें देखा कि तुम आये हो टहलने के लिए तुम्हारे सामने की सपाट ज़मीन को पर्वत जैसी चढ़ाई बना दिया। पृथ्वी ने कोई साज़िश करी होगी। हवा ने अपना तापमान गिरा दिया ताकि तुम्हें कँपकपी छूटे, तुम्हें ज्वर उठे। ऐसा हुआ है क्या कुछ?

तो जब सहने की सीख दी जा रही है तो उसमें ये भाव नहीं निहित है कि तुम बड़े अच्छे आदमी हो और समस्त संसार और स्थितियाँ तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही हैं और तुम अपनी भलाई दर्शाते हुए बस चुपचाप सज्जनता में सहे जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको सहना पड़ रहा है, आपको पीड़ा का अनुभव हो रहा है क्योंकि आप दुर्बल हैं। क्योंकि आपके अतीत में आपने सही निर्णय नहीं लिये, इसलिए ये स्थिति आ गयी है कि आपको एक साधारण स्थिति भी सहज नहीं लग रही, सहनी पड़ रही है।

यही व्यक्ति अगर स्वस्थ होता तो कहता, ‘वाह! मलय पवन के झोंके, क्या खुशगवार हवा है!’ यही व्यक्ति अगर स्वस्थ होता तो खाली मैदान देखकर सरपट दौड़ लगा देता। कहता, ‘दौड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा मौसम।’ पर जब आप ठीक नहीं होते तो सब स्थितियाँ आपको भारी पड़ती हैं ।

कृष्ण कह रहे हैं, ‘जब स्थितियाँ भारी पड़ें, तुम न तो स्थितियों को दोष देने लग जाओ, न स्थितियों से पलायन कर जाओ। बस एक बात का निश्चय कर लो कि दिशा सही है तुम्हारी। दिशा सही है तुम्हारी, उसके बाद स्थितियों से जो भी कष्ट मिलता है, उसको सहते रहो।’ सहते रहो और ये भाव कभी मत लाना कि स्थितियाँ ख़राब हैं।

स्थितियाँ नहीं ख़राब हैं, तुम कमज़ोर हो। सह तुम स्थितियों की मार को नहीं रहे, सह तुम अपनी कमज़ोरियों को रहे हो। और सहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जितना सहोगे, उतना भीतर की दुर्बलता मिटेगी। जब तुम दौड़ रहे हो तो वास्तव में न तुम पृथ्वी के विरुद्ध दौड़ रहे हो न पवन के, तुम अपने ही विरुद्ध दौड़ रहे हो।

ग़ौर से सोचिएगा, जब आप दौड़ते हैं तो आप किसके विरुद्ध दौड़ रहे होते हैं? आप अपनी ही कमज़ोरी के विरुद्ध दौड़ रहे हैं, आप अपने ही वज़न के विरुद्ध दौड़ रहे हैं, वही है जो आपके दौड़ने में बाधा है। ‘तो तुम सह भी रहे हो अर्जुन, तो अपने ही कर्मफल को सह रहे हो। हाँ, ये जो सहनशीलता है, मैं अभी जिसका उपदेश दे रहा हूँ, अर्जुन, ये एक विशिष्ट सहनशीलता है क्योंकि ये तुम्हारी दुर्बलता मिटा देगी।’

समझ में आ रही है बात?

तितिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि किसी भी अन्धी दिशा में जा रहे हो और उस अन्धी दिशा में जाने के कारण जो पीड़ा हो रही है उसको बस तुम सहे जाओ। न! तितिक्षा का अर्थ है सही दिशा में जाने पर जो भी ऊँच-नीच झेलनी पड़े, झेल लो।

सिर्फ़ इसलिए कि कोई अपने प्राण तक देने को तैयार है, इससे वो व्यक्ति सही सिद्ध नहीं हो जाता। आप मृत्यु-तुल्य पीड़ा को भी झेलने को तैयार हो, इससे भी आपकी साधुता प्रमाणित नहीं हो जाती। अहम् का ऐसा है कि वो अपनी अज्ञानता को बचाने के लिए शारीरिक मृत्यु तक का वरण करने को तैयार हो जाता है। आपको लोग मिलेंगे जो अपने खोखले आदर्शों के लिए और अपने झूठे पूर्वाग्रहों और हठों के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। वो कैसी भी पीड़ा सहने को तैयार हो जाते हैं। तो सिर्फ़ सह लेने को तितिक्षा नहीं कहते, सच्चाई की राह में जो कुछ भी आये, उसको सहने को तितिक्षा कहते हैं।

हमें बड़ा भ्रम हो जाता है कई बार, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो बड़ी आपदा में भी डटा हुआ है, टिका हुआ है, तमाम तरह के कष्टों के समक्ष भी अडिग है। हममें सम्मान उठने लगता है, हम कहते हैं, ‘ये व्यक्ति, देखो, निसन्देह आदर का पात्र है। कितनी प्रतिकूल स्थितियाँ हैं और ये अटल है।’ नहीं-नहीं-नहीं-नहीं, ये धोखे की हालत हो सकती है।

कोई अटल तो है, कोई है जो नहीं हार मान रहा, सब बर्दाश्त कर रहा है, पर किसकी ख़ातिर? चाहता क्या है वो?

हार तो दुर्योधन भी नहीं मान रहा था। सारे योद्धा मर गये, सारे भाई गँवा दिये, पूरी सेना नष्ट हो गयी, उसके बाद भी हार थोड़े ही मानी थी, जाकर के एक सरोवर में छुप गया था। फिर जब अन्त में मौक़ा मिला, बोला, ‘हाँ बिलकुल, युद्ध करूँगा।’ गदायुद्ध किया भीम से।

दुर्योधन को हराने का तो कोई तरीक़ा ही नहीं था, उसे बस मारा जा सकता था। वो सब तरह के कष्ट सहने को तैयार था, हार नहीं माननी थी उसे। आपके जीवन में भी बहुत लोग ऐसे होंगे, हो सकता है आप स्वयं ऐसे हों कि आपने कुछ बातें, कुछ सिद्धान्त, कुछ वस्तुएँ, कुछ व्यक्ति पकड़ रखे हों और आप कहते हों कि इनकी ख़ातिर तो मैं सबकुछ सहूँगा। ये बात कोई आवश्यक नहीं है कि सत्य या प्रेम का द्योतक हो। ये बात बहुत गहरे अहंकार का भी द्योतक हो सकती है।

रावण ने भी सब कुछ सहा, कहाँ हार मानी, कहाँ समर्पण किया। समानता है दुर्योधन में, रावण में, दोनों ने अपने पूरे कुल का नाश देखा अपने सामने और तब भी झुके नहीं। आप झुकने को तैयार नहीं हैं, इससे ये नहीं साबित हो जाता कि आप बड़े सच्चे आदमी हैं। प्रश्न ये है कि आप किसके सामने नहीं झुक रहे।

झूठ के सामने न झुकना एक बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो बिलकुल झुकने को तैयार नहीं होते, वास्तव में वो सच के सामने तने खड़े होते हैं। वो कहते हैं, ‘सच के सामने नहीं झुकूँगा।’ और इस बात में वो बड़ी वीरता मानते हैं। और सच के सामने आप नहीं झुकोगे तो कष्ट तो मिलेगा ही। उस कष्ट को सहने में भी वो बड़ी शूरता समझते हैं।

एक सहनशीलता होती है जिसमें आप कष्ट को सहते हैं तो धीरे-धीरे कष्ट कम होता जाता है और एक सहना होता है बिलकुल दूसरे प्रकार का, जिसमें आप जितना सहेंगे, आपको कष्ट उतना मिलेगा।

सहने से पहले गहना सीखिए। कौनसा कष्ट सह रहे हो? किसकी रक्षा में पीड़ा झेलने को तैयार हो? गहो — गहो माने जानो — फिर सहो। झूठ की ख़ातिर ज़रा सा भी कष्ट मत सहो। वो चीज़ इतनी सस्ती है, इतनी मूल्यहीन है कि उसके लिए ज़रा सी भी पीड़ा क्यों उठानी? ज़रा सी भी पीड़ा नहीं उठाएँगे। कोई भाव नहीं देंगे। और सच की ख़ातिर, सिर्फ़ सच की ख़ातिर जो कुछ भी झेलना पड़े झेल लेंगे।

समझ में आ रही है बात?

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते।।

हे पुरुष श्रेष्ठ, ये शीतोष्णादि जिस धीर व्यक्ति को व्यथित नहीं कर पाते, सुख-दुख में एक सा रहने वाला वोव्यक्ति आनन्द अमृत का अधिकारी होता है।

~ श्लोक १५, अध्याय २, श्रीमद्भगवद्गीता

आनन्द की परिभाषा समझ लीजिए। चूकिएगा नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण जगह आ गये हैं।

सही रास्ते पर जैसे भी अनुभव होते हों, उन अनुभवों में अव्यथित, अकम्प रहना ही आनन्द है। श्लोक को दोहराता हूँ, देखिएगा कि जो बात मैंने कही वही श्लोक में परिलक्षित है कि नहीं।

"ये शीतोष्णादि विषय जिस धीर व्यक्ति को व्यथित नहीं कर पाते, वोसुख-दुख में समान रहने वाला व्यक्ति आनन्द अमृत का अधिकारी है।”

सुख-दुख में समान रहना माने सबकुछ सहना, बिना माथे पर शिकन लाये, बिना एक पल को भी ये विचार करे कि क्यों न घुटने टेक दिये जाएँ। लेकिन क्या दुर्योधन आनन्द में है? दुर्योधन भी तो सब शीतोष्णादि सहन कर रहा है। नहीं? तो हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ़ सुख-दुख और गर्मी-ठंडी में जो अडिग रहता है, वो आनन्द का अधिकारी होता है। हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा — सच्चाई के मार्ग पर जो सुख-दुख और तमाम अनुभवों और पीड़ाओं में भी अडिग रहता है, वो आनन्द-अमृत का अधिकारी हुआ। इसी को आनन्द कहते हैं।

सही काम कर रहे हैं, तमाम तरह के अनुभव आ रहे हैं। अनुभव आ रहे हैं माने ऐसा नहीं कि वो आ रहे हैं और कहीं दूर रुक जा रहे हैं। अनुभव का अर्थ ही यही है कि वो सीधे अनुभोक्ता तक पहुँचे हैं, उन्होंने मेरे अन्तस पर प्रहार करा है, तभी तो अनुभव हुआ है, नहीं तो अनुभव कैसे होता! अनुभव का अर्थ है कि संसार इन्द्रियों के माध्यम से मन तक पहुँच गया, इसको अनुभव कहते हैं।

तो अनुभव का मतलब, वो जो बाहरी चीज़ है, वो बहुत भीतर तक आ गयी। बहुत भीतर तक आ गयी, फिर भी भीतर कुछ और बैठा है जो बहुत आवश्यक है और जो बहुत आकर्षक है, जिससे प्रेम हो गया है। इतना कि बाक़ी जो भी कुछ चल रहा है वो वैसा ही है जैसे आप कोई बहुत सुन्दर, मनोहर नाटक देख रहे हों और मच्छर काटते हों आपको और नाटक बड़ा मनभावन है। मच्छरों के काटने का कुछ पता चलेगा? बहुत कम पता चलेगा।

और आगे बढ़िए। आप कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, किसी की जान बचाने का ही काम कर रहे हैं और झींगुर बोल रहे हैं, झींगुरों की आवाज़ आपके कान तक तो आ ही रही होगी, अनुभव तो हो ही रहा है। दो-चार झींगुर उड़कर आपके ऊपर भी बैठ गये हैं, एक-आध-दो कीड़ों ने आपको कहीं काट-वाट भी लिया है, कुछ अनुभव होगा? होगा तो, आप उसे मूल्य नहीं देंगे।

और आगे बढ़िए। आप किसी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध में संलग्न हैं। इस समय तो कीड़ों की काट छोड़िए, आपको गोली और बरछे की काट भी कम ही पता चलेगी। लड़-भिड़कर जब वापस लौटेंगे तब अपने शरीर को ध्यान से देखेंगे कि कहाँ-कहाँ कट गया।

कुछ ऐसी सी बात है। जीवन में कुछ इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए जिसके सामने ये छोटी-मोटी बातें पता न चलें। सहना तो है ही, लेकिन अगर सहने पर बहुत ध्यान चला गया तो सह नहीं पाओगे। किसी ऐसी चीज़ के प्रेम में पड़ जाइए कि सहने पर भी ध्यान न देना पड़े। फिर सह भी लेते हो और सहने की पीड़ा से भी नहीं गुज़रना पड़ता। इसी को आनन्द कहते हैं।

आनन्द एक निष्कर्ष जैसा है। आनन्द के बस अप्रत्यक्ष प्रमाण हो सकते हैं। एक व्यक्ति है जिसको आप बाहर से देखें, ज़रा दूर से देखें तो दिखायी पड़े कि ये कितने संघर्ष में है, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में है और वो व्यक्ति फिर भी डटा हुआ है — आवश्यक नहीं है कि मुस्कुरा कर ही डटा हुआ हो, जैसा भी है, डटा हुआ है — तो इससे फिर हम एक अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके भीतर कोई कहीं कोई बहुत गहरा सुख है। उस सुख के कारण ही ये बाहर की सब प्रतिकूलताओं को आसानी से या मुश्किल से, जैसे भी, सह पा रहा है। इसके भीतर कुछ ऐसा बैठा हुआ है जिसमें ये इतना मग्न है, इतना आप्लावित है कि बाहर इसे जो भी दुख आदि भी मिल रहे हैं, उन पर ये बहुत ध्यान नहीं दे रहा।

जैसे बाहर बहुत ठंड हो, बहुत ठंड है बाहर, बर्फ़-ही-बर्फ़ पड़ रही है — शून्य से दस डिग्री नीचे, बीस डिग्री नीचे — और कोई व्यक्ति है, वो मज़े में चला जा रहा है बर्फ़ पर, कपड़े भी उसने साधारण ही पहन रखे हैं। गर्म कपड़े पहन रखे हैं पर वो इतने भी गर्म और इतने भी भारी नहीं हैं कि इतनी बर्फ़ और इतनी ठंड से उसको बचा देंगे। और बाहर ठंड बहुत है, हवा बहुत चल रही है, और वो व्यक्ति चला जा रहा है। तो आप तुरन्त किस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे?

बताइए, (एक स्वयंसेवी से पूछते हैं) कश्मीर में जब ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब होता है? कोई इतनी ठंड में चला जा रहा है, कैसे चला जाएगा? बाहर ठंड-ही-ठंड है, तो कैसे चला जा रहा है वो? अरे! मौज छोड़ो न। गर्मी कहाँ से आ रही है? अन्दर क्या है उसके? तुम कैसे कश्मीरी हो! क्या रखकर घूमते हैं भीतर?

स्वयंसेवी: कांगड़ी।

आचार्य : हाँ! वो कांगड़ी रख के घूम रहा है, उसको आनन्द कहते हैं। बाहर कुछ भी चल रहा है और व्यक्ति मज़े में घूम रहा है। तो कुछ तो इसके पास है भीतर जो हमें दिख नहीं रहा पर होगा ज़रूर। नहीं तो ये ऐसे घूम नहीं सकता था।

कांगड़ी, वही आनन्द है। वो तो फिर भी थोड़ा सा बाहर होती है, वो कपड़ों की एक परत के ही नीचे होती है। आनन्द, ये जितनी परतें हैं देह की, इन सब के नीचे होता है। वो एकदम ही छुपा हुआ होता है, वो पता ही नहीं चलेगा। पर होता ज़रूर है। नहीं तो हाड़ कँपा देने वाली दुनिया की इस ठंड में वो ऐसे कैसे मज़े में भ्रमण कर रहा होता? उसे आनन्द कहते हैं।

समझ में आ रही है बात?

लेकिन मैं इसमें फिर सतर्क किये देता हूँ — सिर्फ़ इसलिए कि आप तमाम तरह के ख़तरे उठाने को तैयार हो और मुसीबतें झेलने को तैयार हो, सिद्ध नहीं हो जाता कि आपके भीतर सत्य के प्रति मोह है और आप सब दुख झेलने को तैयार हो क्योंकि आपके भीतर एक गहरा आनन्द है, नहीं-नहीं-नहीं। एक प्रश्न हमेशा सबसे पहले पूछा जाना चाहिए, किसके लिए ये सब ख़तरे उठाने को तैयार हो? किसकी ख़ातिर ठंड झेलने को तैयार हो? हो सकता है कि आप उस बर्फ़बारी के बीच में बाहर निकले हो बड़े संकल्प के साथ कि जा रहा हूँ और दो-चार मोटे जानवर लेकर आऊँगा, ठंड बहुत है, उन्हें काटकर खाऊँगा। ऐसा उदाहरण नहीं दिया हमने। हाँ, कितनी भी बर्फ़ पड़ रही हो, आप श्रद्धा में, भक्ति में, प्रेम में बाहर निकले हैं और अकम्पित हैं, तब आनन्द है।

समझ में आ रही है बात?

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।।

असत् वस्तु का अस्तित्व नहीं है, परंतु सत् वस्तु का कभी अभाव नहीं है, तत्वज्ञानियों के द्वारा इन दोनों का स्वरूप देखा गया है।

~ श्लोक १६, अध्याय २, श्रीमद्भगवद्गीता

तत्वज्ञानियों के लिए तो सब बहुत आसान है। जो नहीं है वो नहीं है। कुछ भी कर लो, कह लो, नहीं तो नहीं। और जो है वो है ही, और उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। ऐसी स्थिति में तो कुछ करने का, कुछ धरने का, किसी को मारने का, किसी को बचाने का, अधर्म को हटाने का, धर्म को बचाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता न। तत्वज्ञानियों के लिए तो सबकुछ सरल हो जाता है।

पर ये संसार तत्वज्ञानियों का नहीं है, इसीलिए संसार में जटिलताएँ हैं। संसार में जो नहीं है वो होने जैसा प्रतीत होता है, जो है उसका अभाव पता चलता है। जो नहीं है उसी का खेल चहुँदिश है, जो है वो अदृश्य है। और गीता तत्वज्ञानियों के लिए नहीं है, गीता अर्जुनों के लिए है। तत्वज्ञानी तो तत्वस्थ हो गया, वो तो ब्रह्म में जाकर बैठ गया, किसी भी शास्त्र का अब क्या करेगा।

अर्जुन अभी उलझे हुए हैं, अर्जुनों के लिए गीता है। उनको असत् में सत् दिखता है, सत्, असत् जैसा दिखता है। अर्जुनों को समझाना पड़ता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम वो हो जो कष्ट में है, ऐसा कुछ मत कर देना अर्जुन, जो तुम्हारे कष्ट को और बढ़ा दे। तुमसे मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि आत्मा तुम्हारी सच्चाई है, तुमसे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अहंकार तुम्हारा वर्तमान तथ्य है। आत्मा के तल पर तो कृष्ण और अर्जुन, दो अलग-अलग इकाइयाँ हैं ही नहीं। आत्मा के तल पर तो कृष्ण मात्र हैं, कृष्ण और अर्जुन में कोई पार्थक्य नहीं। अभी तो अहंकार को उपदेश दिया जा रहा है कि कैसे उसका झंझट मिटे, कैसे वो आत्मा की ओर बढ़ सके।

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति।।

जिसके द्वारा ये समस्त संसार व्याप्त है, उसी को विनाश-रहित अर्थात नित्य जानो, कोई भी इस नित्य आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं होता।

~ श्लोक १७, अध्याय २, श्रीमद्भगवद्गीता

सच्चाई से तुम जीत नहीं पाओगे क्योंकि सच्चाई से तुम जीतना नहीं चाहते। सच्चाई इसीलिए जीती होती है। वास्तव में तुम किसी भी पक्ष को जिताओ, तुम कहना तो यही चाहते हो कि सच्चे तुम ही हो। अपनी ओर से आप सच्चाई को हरा भी लोगे, सच्चाई तब भी जीत गयी, क्योंकि झूठ भी यदि जीतेगा तो कहेगा यही कि मैं सच हूँ। झूठ जीतने के बाद कभी ये बोलता है क्या कि देखो झूठ जीत गया? झूठ कभी ये बोलता है कि मेरी हार झूठी है? झूठ को भी अन्ततः सत्य ही चाहिए।

तो सत्य यदि सीधे-सीधे जीतेगा तो जीत ही गया। सत्य यदि हारता भी प्रतीत होगा तो भी परोक्ष रूप से सच ही जीता। हाँ, बस जब सच एक सरल जीत पाता है, प्रत्यक्ष ही जीत जाता है, तो जीव को कष्ट कम होता है। और जब सच की आड़ लेकर झूठ जीतता है तो सब जीवों के लिए दुख ही बढ़ता है। इसलिए धर्म का साथ देना चाहिए, अधर्म का विरोध करना चाहिए।

खेल सारा अपने हित का है। दुख कम करना है या नहीं? धर्म भी माध्यम मात्र है, धर्म भी साधन मात्र है। साध्य तो मनुष्य स्वयं है, अन्त तो मनुष्य स्वयं है। साध्य और अन्त हैं मनुष्य की दुख से मुक्ति। और इस साध्य के लिए साधन है धर्म। तो धर्म कोई नैतिक अपरिहार्यता नहीं है, धर्म कोई कानूनी बात नहीं है। धर्म आपके अपने हित की और उच्चतम स्वार्थ की बात है।

अपने ही हित हेतु धर्म की राह चलें, अपने ही हित हेतु किसी भी अन्य वस्तु से ऊपर सत्य को मूल्य दें। ये बात आदर्शों और नैतिकता और सामाजिकता और नियमबद्धता की नहीं है। ये बात सीधे-सीधे अपने हित, अपने कल्याण की है। जो व्यक्ति सच्चाई को ही सबसे ऊपर रखता है, वो किसी पर उपकार नहीं कर रहा, वो अपने लिए अच्छा है। वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसका अपना ही व्यक्तिगत कल्याण होगा। और ये व्यक्तिगत कल्याण इतना विशेष होगा कि पारमार्थिक हो जाएगा। उसका स्वार्थ, परमार्थ बन जाएगा यदि स्वार्थ सत्य की दिशा में है तो।

“जिसके द्वारा ये संसार व्याप्त है उसी को विनाश-रहित अर्थात नित्य जानो।” बाक़ी सबकुछ यहाँ अनित्य है। जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति आकुल है, वही नित्य है बस। दुर्योधन को सिंहासन क्यों चाहिए? एक आख़िरी सन्तुष्टि के लिए जो उसको लगता है कि पद से उसको उपलब्ध हो जाएगी। कर्ण को दुर्योधन का ही साथ क्यों देना है? एक सन्तुष्टि के लिए। द्रौपदी को दुःशासन का रक्त क्यों चाहिए? एक सन्तुष्टि के लिए। भीम को पत्नी को दिया वचन क्यों रखना है? एक सन्तुष्टि के लिए। उसी सन्तुष्टि का नाम आत्मा है। जैसे ये पूरा जगत उसी की ख़ातिर है, उसी के हेतु है। इसलिए कहा गया है कि उसी अविनाशी तत्व से ये सारा संसार है।

ये सारा संसार हो कैसे सकता था यदि गतिशील न होता? संसार का अर्थ ही है गतिशीलता और गति कैसे होती यदि कोई लक्ष्य न होता? और लक्ष्य हमको दिख रहा है क्या है, लक्ष्य है आत्मा। जानने वाले जानते-बूझते आत्मा की तरफ़ बढ़ते हैं, ज्ञान में, प्रकाश में आत्मा की ओर बढ़ते हैं। न जानने वाले अज्ञानपूर्वक आत्मा की खोज करते रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता वो किसकी खोज कर रहे हैं पर वो खोज आत्मा की ही कर रहे होते हैं अपने अज्ञान, अपने अंधेरे में। तो जगत में जो कुछ भी चलायमान है, वो है आत्मा के लिए ही।

तो आत्मा एकमात्र अविनाशी तत्व है जो इस विनाशी संसार को चला रहा है।

संसार यदि विनाशी है तो विनष्ट ही क्यों नहीं हो जाता, अब तक मिट क्यों नहीं गया? वो मिटता तभी है जब उसे आत्मा प्राप्त हो जाती है, नहीं तो नहीं मिटता। बस रूपांतरण करता रहता है। इसीलिए तो इतना हम बोलते हैं कि जगत अनित्य है, जगत अनित्य है, परिवर्तनशील है, विनाशी है, पर वो बदल-बदलकर भी प्रकट तो रहता है लगातार, कहीं चला नहीं जाता। संसार जैसा पहले था, आज वैसा बिलकुल नहीं है, पर पहले भी था और आज भी है। बदल-बदलकर भी मिट नहीं जाता। शायद बदलता ही इसीलिए है कि बना रहे।

”कोई भी इस नित्य आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं होता।” आप आत्मा के विरुद्ध भी यदि जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आत्मा के विरुद्ध जाकर सन्तुष्टि मिलेगी, बताइए आपने कहाँ विनाश कर लिया आत्मा का क्योंकि सन्तुष्टि ही तो आत्मा का दूसरा नाम है।

अध्यात्म आपको बस ये समझाने के लिए है कि जो चाहिए उसको सीधे-सीधे ही क्यों नहीं माँग लेते, जिधर को जाना है उसकी तरफ़ का सीधा रास्ता ही क्यों नहीं पकड़ लेते। अध्यात्म आपको ये समझाने के लिए नहीं है कि आत्मा से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि ऐसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेम तो सबको आत्मा से ही है। हाँ, कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ, ज्ञान में प्रेम करते हैं, जानते-बूझते करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं।

कुछ ही होते हैं जिन्हें पता होता है कि वास्तव में उन्हें प्रेम किससे है, बाक़ियों को लगता है कि उनको धन-दौलत और हाड़-माँस और पद-प्रतिष्ठा आदि से प्रेम है। जबकि यथार्थ ये है कि प्रेम सबको आत्मा से ही होता है।

आप किसी से भी प्रेम कर लो, आप उसके माध्यम से आत्मा से प्रेम करना चाहते हो। लेकिन जब आप किसी को मध्यस्थ बना लेते हो अपने प्रेम में, तो प्रेम की राह ज़रा मुश्किल हो जाती है। अध्यात्म आपको समझाने के लिए है कि किसी को मध्यस्थ या बिचौलिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासतौर पर ऐसे तो किसी को मत ही बना लो जो बीच में आकर अड़ंगा डालेगा, जो बीच में आकर राह को और कंटकाकीर्ण कर देगा।

‘आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है, उसे सत्य मत मान लेना, अर्जुन। और अगर वो सत्य नहीं है, तो उसके प्रति इतनी आसक्ति क्यों दर्शा रहे हो? आत्मा एकमात्र है जो अविनाशी है। सत्य एकमात्र है जो पूजनीय है। बाक़ी किसी भी वस्तु, विचार, भावना के लिए तुम इतना मूल्य क्यों दर्शा रहे हो?’

सब अनित्य है और उसकी सार्थकता ही इसी में है कि वो नित्य की ख़ातिर मिट जाए। जो कुछ भी अनित्य है आपके भीतर और आपके परितः, उसकी सार्थकता ही इसी में है कि उसको मिटा दो, एक संसाधन की तरह उसका उपयोग कर लो, जो नित्य है उस तक पहुँचने के लिए। अमूल्य तक पहुँचने के लिए मूल्यहीन की यदि बलि देनी पड़े तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं।

आ रही है बात समझ में?

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत।।

नित्य, अविनाशी प्रत्याक्षादि प्रमाणों के अगोचर, शरीर धारण करने वाले इस जीवात्मा के ये सब शरीर विनाशशील कहे गये हैं। हे अर्जुन, अतएव तुम युद्ध करो। ~ श्लोक १८, अध्याय २, श्रीमद्भगवद्गीता

“नित्य,अविनाशी प्रत्याक्षादि प्रमाणों से अगोचर माने अतीत, माने अनुपलब्ध, शरीर धारण करने वाले इस जीवात्मा के ये सब शरीर विनाशशील हैं। अर्जुन, युद्ध करो।”

ये जो तुमको शरीर दिखायी दे रहे हैं, इनकी सार्थकता ही इसी में है कि ये सत्य की ख़ातिर मिट जाएँ। तुम कोई अन्याय नहीं कर रहे, तुम कोई क्रूरता नहीं कर रहे। जो तुम कर रहे हो, वो उनके लिए भी सही है जो तुम्हारे हाथों मारे जाएँगे। नित्यता की राह में जो कुछ भी आता हो उसका मिट जाना ही शुभ है।

मिटना दो प्रकार से हो सकता है। वो पूरे तरीक़े से बदल जाए तो भी मिट गया। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि दुर्योधन को धृतराष्ट्र, द्रोण, भीष्म, विदुर आदि सब मिलकर समझाते और दुर्योधन का बड़ा गहरा अन्तस परिवर्तन हो जाता और दुर्योधन कहता कि युद्ध आदि तो बेकार की बातें हैं, राज्य का मुझे करना क्या है। सब भाई आओ आपस में शान्तिपूर्वक, मिल-बाँटकर रहते हैं। दुर्योधन यदि ऐसा हो जाता तो दुर्योधन मिट जाता, एकदम ही कुछ और हो जाता न। ये रास्ता श्रेष्ठतर है।

अनित्य की राह में जो कुछ भी आये उसे मिटाना तो है ही, पर मिटाने का ये एक उच्चतर रास्ता है। वो व्यक्ति कुछ इतनी गहराई से बात को समझ गया कि भीतर से कुछ दूसरा ही हो गया। वो व्यक्ति वो पुराना व्यक्ति रहा ही नहीं, वो मिट गया। यदि ऐसा सम्भव होता तो इससे बेहतर कुछ नहीं। बस इसमें एक बाधा है, बाधा ये कि आप बलात् किसी को बदल नहीं सकते।

मनुष्य को चुनाव की सुविधा उपलब्ध है और उससे ये छूट छीनी नहीं जा सकती। चेतना कितनी भी भ्रष्ट हो, कितनी भी गिरी हुई हो, चुनाव का अधिकार, स्वेच्छा का अधिकार उसके पास सदैव रहता है, आप उससे छीन नहीं सकते। वो जब बदलेगी तो स्वेच्छा से ही बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी। तो दुर्योधन की यदि स्वेच्छा नहीं हो रही है बदलने की, तो आप क्या करोगे?

लेकिन हमने पहली बात ये कही कि नित्य की राह में जो कुछ भी आये, उसका मिटना ही भला है। वो स्वेच्छा से मिट जाए, वो आतंरिक रूप से मिट जाए, ये हमने कहा, श्रेष्ठतर बात होती। पर वो नहीं मिट रहा है आंतरिक रूप से, वो बदलने को नहीं तैयार है तो और अब बताओ विकल्प क्या है? सूक्ष्म मृत्यु अगर उसकी हो जाती स्वेच्छा से, तो क्या बात थी। सूक्ष्म मृत्यु के लिए वो प्रस्तुत नहीं है, फिर स्थूल मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। स्थूल हो या सूक्ष्म, होनी तो मृत्यु ही है, क्योंकि जो विनाशी है उसका विनाश नहीं होगा तो और क्या होगा।

क्यों हम सूक्ष्म मृत्यु को श्रेष्ठतर कह रहे हैं? क्योंकि जब सूक्ष्म मृत्यु होती है तो जीव के लिए आनन्द खुल जाता है। स्थूल मृत्यु में अब जीव बाधा बनकर तो नहीं खड़ा रह जाता धर्म के सामने, लेकिन आनन्द जैसी भी कोई चीज़ उसे मिल नहीं पाती।

दूसरी बात, सूक्ष्म मृत्यु में दुर्योधन के सामने खड़े अर्जुनों को इतना धर्मसंकट नहीं झेलना पड़ता। अर्जुन यदि अपने वचन मात्र से दुर्योधन को भीतर से मार दें, तो अर्जुन को इतनी विह्वलता, इतना धर्मसंकट नहीं होगा। पर जब किसी को स्थूल, दैहिक मृत्यु देनी पड़ती है तो भीतर से बड़ा शोक उठता है, क्योंकि हम सब अपनेआप को देह मानते हैं न। क्योंकि हम अपनेआप को देह मानते हैं इसीलिए जब हम किसी की देह को मिटते देखते हैं तो हमें अपने मिटने का विचार आता है। हमें हमारी नश्वरता याद आ जाती है। क्योंकि जो मिट रहा है, शारीरिक तल पर तो हम भी उसी के जैसे हैं बिलकुल। तो फिर भीतर बड़ा आक्रोश, बड़ा कोलाहल, बड़ी उद्विग्नता उठती है।

तो इसीलिए सेनाओं के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सन्तों का काम। सेनाएँ भी मिटाती हैं, सन्त भी मिटाते हैं, पर सन्त मिटा देते हैं सूक्ष्म रूप से और सेना कितनी भी धर्मपरायण हो, वो मिटाती स्थूल रूप से है। न सिर्फ़ सेना स्थूल रूप से मिटाती है, अधिकांशतः सेनाएँ अधर्म को मिटाती नहीं हैं, अधर्म को जिताती हैं। क्योंकि धर्म के पक्ष में सेना जुटी हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है।

आप मानव इतिहास देख लीजिए। दो सेनाएँ आपस में युद्ध कर रही हैं, वो युद्ध अक्सर धर्म और अधर्म का नहीं होगा। वो युद्ध अधर्म और अधर्म का होगा, वो युद्ध लालच और लालच का होगा। महाभारत एक विशेष स्थिति है जिसमें एक ओर कृष्ण हैं और दूसरी ओर शकुनि इत्यादि। सारे युद्ध ऐसे नहीं होते। ज़्यादातर युद्धों में दोनों तरफ शकुनि ही बैठे होते हैं। और कुछ अन्तर नहीं पड़ता है मानवता को कि कौनसा पक्ष जीत रहा है। साँपनाथ और नागनाथ की लड़ाई चल रही है, कोई भी जीते, जीता तो ज़हर ही।

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।।

जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला जानता है और जो व्यक्ति उसे मृत समझता है, वह दोनों ही नहीं जानते। न आत्मा मारता है न मरता है।

~ श्लोक १९, अध्याय २, श्रीमद्भगवद्गीता

तो आत्मा से नहीं बात हो रही है, अर्जुन से बात हो रही है। जब कहा जा रहा है, ‘अर्जुन मारो’, तो अर्जुन को कहा जा रहा है ‘मारो’। क्योंकि अभी तो बता दिया न, आत्मा तो मारता नहीं; आत्मा न हत करता है न हत होता है। और साथ-ही-साथ कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, ‘तुम तो मारो।’ तो स्पष्ट हो जा रहा है कि कृष्ण किससे बात कर रहे हैं। कृष्ण आत्मा से नहीं, कृष्ण अर्जुन रूपी अहम् से बात कर रहे हैं, अहम् है जिसने अर्जुन का रूप ले रखा है।

अगर आत्मा से बात कर रहे होते तो कैसे कह देते आत्मा को कि मारो, जब कृष्ण ख़ुद ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा न मरता है न मारा जाता है। अहंकार से बात कर रहे हैं, अहंकार को समझा रहे हैं कि उसके लिए क्या बेहतर है, क्या श्रेयस्कर है।

जो सोचे कि आत्मा कुछ भी करता है, भ्रम में है। जो सोचे कि आत्मा किसी के भी करे का फल भोगता है, वो भी भ्रम में है। ये सारे कार्य, सारे कारण आत्मा को पाने की लालसा में किये जाते हैं। आत्मा स्वयं अकर्ता है, आत्मा को कुछ नहीं करना। आत्मा मन की आख़िरी सन्तुष्टि का नाम है जहाँ कुछ भी करने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती। मन के लिए आवश्यक है कि मारे और मन के लिए ही आवश्यक है कि मरे भी। ये सब उपाधियाँ मन की हैं, इनमें आत्मा कहीं नहीं।

वास्तव में ये जितनी चर्चा हो रही है, इसमें आत्मा का इतनी बार उल्लेख है लेकिन इस पूरी चर्चा में आत्मा प्रासंगिक ही नहीं है। अनूठी बात है, इसको समझिएगा। क्योंकि आत्मा को युद्ध करना नहीं है, आत्मा न इस तरफ़ है न उस तरफ़ है। आत्मा न बाण चलाने वालों की ओर है न बाण खाने वालों की ओर है। आत्मा को कुछ सुनना नहीं है, आत्मा को कुछ सुनाना नहीं। आत्मा को जन्म नहीं लेना, आत्मा को मरना नहीं। तो कृष्ण-अर्जुन संवाद में आत्मा का महत्व क्या है? एक प्रकार से कुछ नहीं, एक प्रकार से सबकुछ।

बात सारी अहंकार से हो रही है, ‘तुम वो करो जिसमें तुम्हारी भलाई है।’ हाँ, अहंकार को समझाने के लिए आत्मा बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अहंकार को ये स्मरण दिलाने के लिए कि उसकी भलाई उसके अतिरिक्त है कहीं, उसके बाहर है कहीं, उससे अलग हैं कहीं, आत्मा बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। तुम्हें तब तक बेहतर होते रहना है, अहम्, जब तक तुम पूरे ही कुछ और न हो जाओ। और जब तुम पूरी तरह कुछ और हो जाओगे तो हम तुम्हें अहम् बोलें क्यों? जब तुम एक प्रतिशत भी वो नहीं रह जाओगे जो तुम अभी हो, तब हम तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम से पुकारें क्यों?

तो इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं बार-बार आत्मा, आत्मा, आत्मा ताकि तुम्हें स्मरण रहे कि तुम्हें इतना बदलना है, इतना बदलना है कि पुराने जैसा तुममें रंचमात्र भी कुछ शेष न रहे। आत्मा शब्द की ये उपयोगिता है।

समझ में आ रही है बात?

“नायं हन्ति न हन्यते।” न मारने में सत्य है, न मरने में सत्य है। हाँ, यदि इस तरह मार सको और यदि इस तरह मर सको कि तुम सत्य की ओर आगे बढ़ोगे, तो ज़रूर मार देना, तो मर भी लेना। साधन और साध्य में अन्तर करना सीखो।

न तो ये कह देना कि मेरी आत्मा अभी अस्त्र चला रही है, न कभी ये कह देना कि इतनी आत्माएँ हैं जिनकी मृत्यु हो गयी और न कभी ये कह देना कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इससे आत्मा का बिलकुल ही कोई सम्बन्ध नहीं है। ये दोनों ही बातें ग़लत हो जाएँगी।

समझ में आ रही है बात?

देखो, इस पूरी चर्चा में जो प्रश्न छुपा हुआ है, जो मुद्दा मुझे बार-बार उघाड़कर सामने रखना पड़ता है, वो ये है कि कृष्ण हैं कौन और अर्जुन हैं कौन। कृष्ण इस जगह पर मुखर आत्मा हैं। आत्मा निर्गुण है, आत्मा बोलती नहीं, पर कृष्ण मुखर आत्मा हैं, इसीलिए उन्हें अवतार कह रहे हैं। वो ऐसी आत्मा हैं जो बोल देते हैं। अर्जुन अहंकार हैं। कृष्ण एक प्रकार से आत्मा को वाणी दे रहे हैं, आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अर्जुन किंकर्तव्यविमूढ़ अहंकार हैं, जो कृष्ण की ओर भी खिंच रहे हैं, माने आत्मा की ओर भी खिंच रहे हैं और प्रकृति की ओर भी खिंच रहे हैं, माने अपने बंधु-बाँधवों की ओर भी खिंच रहे हैं। ये झूला झूल रहे हैं अर्जुन।

गीता हमें बताने के लिए है कि हमारे जीवन में लगातार क्या चल रहा है। और अगर हम ये जान लें कि लगातार क्या चल रहा है तो कृष्ण का सन्देश उपलब्ध हो जाता है। कृष्णत्व हमसे कभी भी दूर नहीं है। हम सबकी स्थिति अर्जुन जैसी ही है। हम सबकी स्थिति अर्जुन जैसी ही है तो हम क्या इतना ही कहकर के चुप हो जाएँगे कि हम सब कौरवों से घिरे हुए हैं, हम सब अपने रक्त सम्बन्धियों और मोह और आसक्ति और भ्रम से घिरे हुए हैं? नहीं।

अर्जुन इन सब से तो घिरे ही हुए हैं लेकिन इन सब के साथ-साथ अर्जुन के पास और क्या है? कृष्ण भी तो हैं। अगर हम सब अर्जुन हैं तो हमारे पास बस भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी और राज्य की चिन्ता और तमाम तरह के दुश्मन, यही भर तो नहीं होंगे न। हमारे पास फिर कृष्ण भी होंगे।

तो गीता आपको यही बताने के लिए है कि आपकी सब चिन्ताओं के साथ-साथ जो आपकी चिन्ताओं को नष्ट कर सकता है, वो भी आपको उपलब्ध है। आपको चुनाव करना है, आपको सुनना है और आपको मूल्य चुकाने को तैयार रहना है। आपको सहना पड़ेगा। अर्जुन के एक ओर हैं माँ प्रकृति जो कह रही हैं, ‘मेरे बहाव में बहो’, और दूसरी ओर कृष्ण हैं जो कह रहे हैं, ‘मेरी ओर बढ़ो और रास्ते में जो भी आता है, उसे सहो।’

आ रही है बात समझ में?

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।।

यह आत्मा कभी जन्म ग्रहण नहीं करता या मरता भी नहीं है अथवा ऐसा भी नहीं कि एक बार होकर फिर नहीं होता। जन्म-रहित, मृत्यु-रहित, नित्य तथा सनातन यह आत्मा देह के हत होने पर अर्थात नष्ट होने पर हत नहीं होता।

~ श्लोक २०, अध्याय २, श्रीमद्भगवद्गीता

अब जब मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये बड़ी हस्यास्पद विडम्बना लग रही है कि श्रीमद्भगवद्गीता का ही दुरुपयोग करके सनातनियों के एक बड़े वर्ग ने ये सिद्ध करने की लगभग सफल चेष्टा की है कि आत्मा का बार-बार जन्म होता है। और आत्मा कभी शान्त होती है, कभी अशान्त होती है, और आत्मा यहाँ है, और आत्मा वहाँ है, और जन्म से पहले आत्मा शरीर में प्रवेश लेती है, जन्म के बाद आत्मा कहीं और चली जाती है।

सनातनी जो धारणाएँ रखते हैं अगर वो सब सही हैं तो फिर कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये आत्मा कभी जन्म ग्रहण नहीं करता। आत्मा तो कभी जन्म लेता ही नहीं है। न ऐसा है कि एक बार होकर फिर नहीं होता। आत्मा का एक भी जन्म नहीं है। ये भी नहीं है कि पहला जन्म हुआ है उसके बाद नहीं होंगे। कृष्ण एकदम स्पष्ट करे दे रहे हैं, आत्मा का कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। पहला ही जन्म नहीं है, पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा? आत्मा का तो पहला ही जन्म नहीं होता, आत्मा का पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा?

“जन्म-रहित, मृत्यु-रहित, नित्य तथा सनातन यह आत्मा देह के हत होने पर अर्थात नष्ट होने पर हत नहीं होता।” माने देह से इसका सम्बन्ध नहीं है। देह से आत्मा का कोई सम्बन्ध ही नहीं है, लेकिन सनातनियों में बड़ी पुरानी धारणा रही है कि आत्मा देह के भीतर अवस्थित होती है कहीं। कि देह में आत्मा होती है और जब आप मरते हो तो आत्मा फुर्र से उड़ जाती है और फिर जाकर किसी और गर्भ में बैठ जाती है। गीता न पढ़ने का ये दुष्परिणाम होता है।

समझेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे, आत्मा और जीवात्मा में बहुत अन्तर है। आत्मा एकमात्र सत्य है, जीवात्मा एकमात्र झूठ है। जीवात्मा प्रकृति है, आत्मा परमपुरुष-परमात्मा है। आत्मा एकमात्र सत्य है। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, आत्मा और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है।

जब कुछ लोग शंकित होने लगे, भ्रमित होने लगे, आत्मा को ही जीवात्मा समझने लगे, तो फिर अन्तर करने के लिए कहा गया, नहीं-नहीं-नहीं-नहीं, जीवात्मा नहीं, शुद्ध वाली आत्मा। तो कहा गया परम-आत्मा। तो ऐसे मान लिया गया कि दो तरह की आत्माएँ होती हैं — एक अशुद्ध वाली, जिसे आम आदमी आत्मा समझता है, उसको नाम दे दो ‘जीव-आत्मा’, और एक शुद्ध वाली, उसको नाम दे दो परम-आत्मा। पर वास्तव में आत्मा एक ही है, आत्मा माने आत्मा।

सत्य को आत्मा कहते हैं। आत्मा का देह से कोई सम्बन्ध नहीं। देह में आत्मा नहीं बैठी है, देह में चेतना बैठी है। देह में चेतना बैठी है, देह में आत्मा नहीं बैठी है। और आत्मा एक है, आत्मा अनेक नहीं हैं; आत्माएँ जैसा कोई शब्द होता नहीं। किसी के शब्दकोश में यदि आत्मा का बहुवचन मौजूद है, कह रहा है ‘आत्माएँ’, तो उस व्यक्ति को आध्यात्मिक तल पर निरा मूर्ख ही जानना।

इसी तरीक़े से यदि कोई इस प्रकार के वाक्य बता रहा है, ‘आत्मा का परमात्मा से मिलन’ या ‘आत्मा की शान्ति के उपाय’, तो इस व्यक्ति को भी आध्यात्मिक क्षेत्र में अनपढ़ ही जानना। आत्मा का परमात्मा से कौनसा मिलन? आत्मा का ही दूसरा नाम परमात्मा है। आत्मा की शान्ति के कौनसे उपाय? आत्मा अशान्त कहाँ से हो जाएगी? शान्ति का ही दूसरा नाम आत्मा है। और आत्मा के अतिरिक्त कोई सत्य नहीं, तो आत्मा को अशान्त करने आएगा कौन? कौन इतना बड़ा हो गया कि आत्मा को अशान्त कर जाएगा? ये वही बात है, कोई बोले कि ब्रह्म अभी अशान्त चल रहा है। किसने कर दिया? ये ब्रह्म के बराबर का कौन खड़ा हो गया?

समझ में आ रही है बात?

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्।।

जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, त्रिकाल में परिणाम-शून्य, जन्म-रहित, क्षयशून्य जानता है, हे पार्थ, वह व्यक्ति किस प्रकार किसका वध कराता या किसका वध करता है?

~ श्लोक २१, अध्याय २, श्रीमद्भगवद्गीता

सत्य एकमात्र स्थायी बिन्दु है। बाक़ी सब बह ही रहा है। तुम ये नहीं कर पाओगे, पार्थ, कि जो बह रहा है उसको बहने से रोक दो। हाँ, तुम इतना ज़रूर कर सकते हो कि अपनी स्वेच्छा से बहाव को एक सही दिशा दे दो। जो विधर्मी हैं तुम उन्हें यदि मारने से कतरा रहे हो तो भी तुम उन्हें बचा तो नहीं पाओगे, उनका नाश होना तो निश्चित है क्योंकि वो विधर्मी हैं। हाँ, तुम इतना ज़रूर कर सकते हो कि तुम स्वयं धर्म की रक्षा से पीछे न हटो और धर्म के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वो सबकुछ करो।

याद रखो, तुम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हो, तात्विक दृष्टि से वो बहुत अर्थ नहीं रखता। क्योंकि आत्मा परिणाम-शून्य है, आत्मा पर कारणता लागू नहीं होती। वहाँ कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा कोई बाण आत्मा तक नहीं पहुँच रहा। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, आत्मा के देखे तो वो सब कुछ हो ही नहीं रहा। आत्मा को यदि सर्वज्ञ बोलो तो आत्मा को महाभारत के युद्ध का कोई ज्ञान नहीं होगा क्योंकि आत्मा के देखे महाभारत जैसा कोई युद्ध हो ही नहीं रहा।

ये है मूल्य लाखों लोगों के इस संघर्ष का — तात्विक दृष्टि से ये संघर्ष हो ही नहीं रहा। ये इतना मूल्यहीन है कि किसी आत्मस्थ से पूछोगे तो कहेगा, ‘हो ही नहीं रहा।’ और ये बड़ी मज़ेदार बात है। आत्मस्थ को हम सर्वज्ञ भी बोलते हैं, वो सबकुछ जानता है। वो सबकुछ जानता है, इसीलिए वो ये जानता है कि इस युद्ध जैसा कुछ हो नहीं रहा। जो कम जानते हैं, उन्हें लगेगा हो रहा है। जो पूरा जानते हैं, वो कहेंगे, ‘कुछ नहीं हो रहा।’

‘तुम क्यों अपने पात्र, अपने किरदार को इतनी गम्भीरता से ले रहे हो अर्जुन? क्यों इतना शोक कर रहे हो? एक रंगमंच पर खड़े हुए हो। इस समय तुम्हारे लिए जो उचित है, बस वो करो। जो लोग यहाँ रंगमंच पर विजयी होंगे, वो विजयी हुए नहीं, जो हारेंगे वो हारे नहीं, जो मारेंगे उन्होंने मारा नहीं, जो मरेंगे वो मरे नहीं। हाँ, तुम यदि अपना किरदार ठीक से नहीं निभाओगे तो खेल ज़रूर ख़राब कर दोगे, करना हो तो करो।’

‘फिर तो तुमसे बेहतर दुर्योधन है, उसको दुर्योधन का चरित्र मिला है, उसको वो बखूबी निभा रहा है, दुर्योधन तो पूरा-पूरा दुर्योधन है। उसको कहा गया है कि जितने तरीक़े की बुराइयाँ हो सकती हैं, बेटा वो तुम्हें अपने में दर्शा देनी हैं। तो दुर्योधन तो शत-प्रतिशत दुर्योधन है। अर्जुन, तुम ही कमज़ोर साबित हुए जा रहे हो। दुर्योधन को कहा गया है कि तुम वहाँ धर्म के विरुद्ध एकदम टिके रहना, गदा तुम्हारी कँपनी नहीं चाहिए, और दुर्योधन बिलकुल टिका हुआ है। उसके सब भाई अपने चरित्र के साथ न्याय कर रहे हैं। और तुम अर्जुन, तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं!’

‘सच तो ये है कि अभी अगर तुम रथ से उतरकर भाग जाओगे कि नहीं ही लड़ूँगा, तो भी कुछ हो नहीं जाएगा। आत्मा के क्षेत्र में कभी कुछ होता नहीं, कभी कुछ बिगड़ता नहीं, कभी कुछ सम्भलता नहीं। बस खेल ख़राब हो जाएगा।’

खेल ख़राब होने का अर्थ क्या होता है? जब खेल में दुख फैल जाए, उसको खेल की ख़राबी कहते हैं। तुम ठीक से नहीं खेलोगे तो दुख बहुत फैल जाएगा इस दुनिया में। उस दुख के फैलने से भी आत्मा पर कोई अन्तर नहीं पड़ जाना है। तुम्हें सुख अनुभव हो, तुम्हें दुख अनुभव हो, आत्मा को कुछ अनुभव नहीं होता। आत्मा की दृष्टि से तो जीव है ही नहीं, जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा की दृष्टि से तो जीव का अधिक से अधिक ये प्रयोजन है कि वो मिट जाए।

तुम पूछोगे यदि आत्मा से, ’मैं क्या करूँ?’, तो उत्तर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आत्मा की दृष्टि तुम्हारा संज्ञान ही नहीं लेगी क्योंकि आत्मा अनन्त है, आत्मा अद्वैत है — दूसरा कोई होता नहीं आत्मा के अतिरिक्त। तो आत्मा तुम्हारा संज्ञान कैसे ले? आत्मा को तुम दिखोगे ही नहीं। लेकिन यदि आत्मा तुम्हें देख भी ले और तुमने पूछा हो कि मैं क्या करूँ? मुझे आत्मस्थ होना है। तो बड़ा संक्षिप्त सा उत्तर आएगा, क्या? ‘मिट जाओ।’ मिट जाओ।

आत्मा की दृष्टि में जीव का इतना ही महत्व है अधिक से अधिक, 'मिट जाओ।’ तो राम जीतें, रावण जीते, दुर्योधन जीते, युधिष्ठिर जीते, आत्मा को क्या अन्तर पड़ना है? हाँ, तुम यदि सही काम करोगे तो ये तुम जितने इन जीवों को यहाँ इकट्ठा देख रहे हो, ये सब जीव और धरा पर जितने अन्य जीव हैं, उन पर सही अन्तर पड़ेगा। तो लड़ जाओ अर्जुन!

एक गहरी असंपृक्तता का सन्देश है यहाँ पर — मारो भी तो तुम्हें पता हो कि इसमें कुछ गम्भीर नहीं, कहाँ मारा मैंने। मर भी जाओ तो तुम कहो, ‘कुछ इसमें गम्भीर नहीं, मर भी गया तो क्या!’

जीवन को ज़रा हल्के में लेना है। जीवन को हल्के में तब लेना है जब जो वास्तविक है उसके प्रति एक गम्भीरता रखो और उसके अतिरिक्त किसी भी चीज़ के प्रति कोई गम्भीरता नहीं रखनी है। फिर जीवन में एक सहज माधुर्य आ जाता है। जीवन एक छोटी सी चिड़िया की तरह हल्का हो जाता है। वो फुदक-फुदककर इधर-उधर करती है न, फिर उड़ भी जाती है, ऐसे हो जाते हो। भारीपन मिट जाता है।

‘जो सही है, जिसमें सार है, जिसमें कृष्णत्व है, उसके हो गये हम। अब बाक़ी सबकुछ खेल सा लगता है, हम उसको बहुत गम्भीरता से नहीं ले सकते। खेल में तो बस यही है कि जो नियम हैं खेल के, उनका पालन करो; थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, आगे बढ़ो। और इस युद्ध, इस युद्ध के खेल के ये नियम हैं पार्थ, कि जो मेरी तरफ़ हो उसको जीतना चाहिए, जो दूसरी तरफ़ हो उसको हारना चाहिए। जो मेरी तरफ़ हो, वो जीते न जीते, उसे लड़ना ज़रूर चाहिए। उसके लड़ने में ही उसकी जीत है। यही नियम हैं पार्थ, खेल मत ख़राब करो।’